Immer mal wieder prüft die Stiftung Warentest die Vielfalt an Mundspüllösungen, ob sie den Erwartungen gerecht werden. Vor ein paar Wochen wurden diesmal 17 Produkte unter die Tester-Lupe genommen. Es gibt unterschiedliche Produktgruppen auf dem Markt, die man als „Mundspülung“ bezeichnen kann – von eher kosmetischen Mundwässern über Mundspüllösungen mit therapeutischen Zielen bis hin zu Medikamenten, die hochdosiert antibakteriell wirken und in der Regel in Verbindung mit einer Zahnbettbehandlung genutzt werden. Die getesteten Mundspüllösungen haben also Inhaltsstoffe, die bei der Verhinderung von Karies helfen, Zahnbelag vermeiden oder reduzieren, Zahnfleischentzündungen vorbeugen und die bakterielle Belastung im Zaum halten sollen. Ein besonderer Blick der Warentester galt aber auch dem Umweltaspekt insbesondere hinsichtlich der Verpackung und biologisch abbaubaren Stoffen. Das Ergebnis war unterschiedlich: Mit Blick auf Karies-Schutz waren fast alle Produkte laut Stiftung Warentest in Ordnung, ein Produkt wurde abgewertet, weil es kein Fluorid enthielt. Was Zahnfleischschutz und Zahnbelang-Reduzierung betrifft, sah das Ergebnis schon geteilter aus – nur acht der getesteten Produkte wiesen eine ausreichende Menge entsprechender Inhaltsstoffe auf. Was die Warentester deutlich kritisierten: 14 Produkte wurden in nicht recycelbaren Flaschen verkauft. Laut test-Angaben landen jährlich rund 75 Millionen leere Mundspüllösung-Flaschen im Müll. Zudem seien manche Produkte zusätzlich in Papphüllen verpackt. Problematisch sei meist der Klebstoff der Etiketten auf den Flaschen, der eine Wiederverwendung erschwere. Zwei Produkte seien in weißen PET-Flaschen erhältlich und damit für die Wiederverwertung nutzbar. Einen klaren Testsieger gab es auch, der von biologisch abbaubarem Inhalt über die Konzentration von Wirkstoffen bis zur recycelbaren Verpackung alle Zielkriterien erfüllte; die Ergebnisliste gibt es unter test.de.

Umweltschutz: Thema auch für die Zahnarztpraxen

Der Expertenrat Gesundheit & Resilienz der Bundesregierung empfahl im Februar eine nationale Strategie zur Reduzierung von Emissionen – und sprach sich für die Ausweitung von Prävention aus. Schon wenige Wochen danach zeigte die alle zwei Jahre in Köln laufende Messe IDS / Internationale Dental-Schau, dass das Thema Umwelt & Klima sowohl von den Dentalunternehmen als auch den Dental-Praxen und Laboren längt verstanden und auch umgesetzt wird. Die Zahnmedizin steht zwar nicht im Fokus der vorgeschlagenen „nationalen Strategie“, sondern stationäre und teilstationäre Einrichtungen sowie Apotheken – trotzdem spielt sie eine Rolle im Klimaschutz des Bereiches Gesundheitswesen. Neben externen Aspekten wie Anfahrtswege zur Praxis und Nutzung (oder Nichtnutzung) von Medikamenten sind die Praxen schon in vielfältiger Weise auf dem „grünen Weg“: Beispielsweise gibt es seit 2021 den „Dental Green Award“ einer dentalen Kommunikationsgruppe, die sowohl Praxen als auch Unternehmen auszeichnet beispielsweise für ressourcenschonende und recycelbare Technologien sowie biologisch abbaubare Einwegprodukte. Zum Ziel Nachhaltigkeit in der Zahnmedizin gehört zudem der Fokus auf Prävention von Zahn- und Zahnbettschäden, nicht zuletzt auch, um aufwändige Behandlungstechnik und den Einsatz von Fremdmaterialien so gering wie möglich zu halten.

Mikrobiom: Geschlechterunterschiede

Das Forschungsgebiet zu geschlechterspezifischer Medizin, insbesondere im Bereich Zahnmedizin, hat es mühsam: Dabei zeigen vielfältige und schon Jahre bekannte Studien, dass biologische Unterschiede relevant für den Heilungserfolg sein können – beispielsweise im Feld der Organtransplantationen, weil die „Andock-Zellen“, mit denen sich gespendete Organe im Körper des Empfängers anbinden, in Anzahl und Form bei Männern und Frauen je nach Organ unterschiedlich sein können. So kann ein männliches Organ im Körper einer Frau eher abgestoßen werden als wenn es in einen Männer-Körper eingesetzt worden wäre. Auch in der Zahnmedizin gibt es – allein schon wegen der hormonellen Unterschiede – einige Besonderheiten in der Mundgesundheit von Männern und Frauen. Diese aus dem Blick zu lassen, kann die Qualität der Therapie reduzieren. Dem Aspekt „Mikrobiom“, also dem Biofilm im Mund, hat sich jetzt eine US-amerikanische und italienische Forschergruppe angenommen. Die Frage war: Gibt es Unterschiede in der Zusammensetzung der Bakteriengruppen, und wenn ja, was bedeutet das für die Mundgesundheit? Untersucht wurden nur Probanden, die an einer Parodontitis leiden. Dabei zeigte sich, dass bei den Frauen die Anzahl der für die Zahnbett-Entzündung relevanten Keime deutlich erhöht waren im Vergleich zu den Männern. Die Immunreaktion verlief anders, vermutlich auch hormonell beeinflusst. Die Wissenschaftler empfehlen einen geschlechterspezifischen Präventions- und Therapieansatz bei der Parodontitis, um die Entwicklungen besser in den Griff zu bekommen.

Wenig Forschung: Cannabis und Mundgesundheit

Eine erhebliche Anzahl an Studien unterschiedlichster Fachdisziplinen beschäftigt sich mit den negativen Folgen des Tabak-Konsums – nur wenige dagegen richten ihren Blickpunkt auf Cannabis. Im Fachjournal des Amerikanischen Zahnärzteverbandes erschien kürzlich eine solche Arbeit von Wissenschaftlern der Universität von Buffalo – Auslöser der Studie war die Legalisierung des Konsums auch in einigen US-Bundesstaaten. Fast 5700 Teilnehmer an der Umfrage-Untersuchung haben über drei Jahre an der Erhebung teilgenommen. Während nicht wenige Cannabis-User täglich ihre Dosis konsumieren, galt als Voraussetzung für die Auswahl der Studienteilnehmer, dass sie mindestens einmal pro Monat im zurückliegenden Jahr Haschisch konsumiert hatten. Bei der Auswertung wurden klassische Faktoren für Mundinfektionen wie schwierige soziale Lage und Verhaltensauffälligkeiten wie Alkohol-Missbrauch herausgenommen, da es den Wissenschaftlern um den direkten Zusammenhang von Cannabis und Karies, Wurzelkaries und Zahnlosigkeit ging. Die Ergebnisse waren eindeutig: Das Risiko für eine Kronenkaries war bei den Cannabis-Usern um 17 Prozent erhöht, für Wurzelkaries um 55 Prozent und für Zahnverlust um 41 Prozent. Zwar seien Verzerrungen aufgrund unterschiedlich intensiv angegebener Cannabis-Nutzung enthalten, aber der Trend sei eindeutig, so die Wissenschaftler.

Mundbakterium: Risiko für Schlaganfall

Zu den weniger allseits bekannten Mundbakterien gehört Streptococcus anginosus (S. anginosus), das übrigens auch im Darm vorkommt, also genaugenommen ein Verdauungstrakt-Bakterium ist. Nun rückt es aus dem Abseits etwas mehr in den Mittelpunkt: Japanische Forscher an einem Schlaganfall-Zentrum haben entdeckt, dass Patienten, die gerade erst einen Schlaganfall hatten, eine im Vergleich zur Kontrollgruppe deutlich höhere Belastung an S. anginosus hatten. Unabhängig von anderen klassischen Risikofaktoren war die Gefahr, einen Schlaganfall zu erleiden, in dieser Gruppe um 20 Prozent höher als bei der Vergleichs-Population. Auch in der Nachbeobachtungszeit nach der Behandlung blieb das Risiko – bei Vorhandensein dieses Bakteriums – deutlich erhöht, anders als bei anderen bakteriellen Belastungen. Noch nicht geklärt ist der ursächliche Zusammenhang: Diese ersten Vorstudien lassen vermuten, dass die S. anginosus-Bakterien an (zumal geschwächten) Blutgefäßen andocken und zu Gefäßverletzungen führen. Die Belastung mit S. anginosus lässt sich allerdings auf ähnlichem Weg reduzieren wie die Belastung mit dem bekannten Steptococcus mutans aus der gleichen Bakterien-Großfamilie, so die Wissenschaftler: mit wirklich sorgfältiger Mundhygiene.

Noch immer zu viele Betroffene: Parodontitis

Die Bundeszahnärztekammer stellte in einer Bewertung der Ergebnisse der aktuellen 6. Deutschen Mundgesundheitsstudie (DMS VI) die Daten zur Parodontitis, der entzündlichen Zahnbetterkrankung, in den besonderen Fokus: Rund 14 Millionen Menschen in Deutschland seien von schwerer Parodontitis betroffen. Das sei aus vielerlei Gründen verheerend, insbesondere, weil auch aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse überzeugende Hinweise darauf liefern, dass eine Parodontitis in enger Verbindung steht zu vielfältigen auch riskanten Allgemeinerkrankungen: Eine unbehandelte oder nicht frühzeitig genug behandelte Parodontitis führe meist nicht nur zu einer Gefährdung der Mundgesundheit bis hin zu Zahn- und Gewebeverlusten, sondern auch zu einer ganzen Reihe an schweren Allgemeinerkrankungen. Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen beispielsweise seien, so die aktuelle DMS VI, häufiger zahnlos und hätten im Durchschnitt zwei eigene Zähne weniger als Gesunde. Die Vorbeugung von Parodontitis beziehungsweise frühzeitige Behandlung bedürfe der Aufmerksamkeit in sehr verschiedenen Sektoren von Zahnmedizin und Medizin und bräuchte übergreifende Konzepte für Prävention und Therapie.

Leitlinie: Implantatversorgung im Alter

Wenn man eigene Zähne verliert, ist das auf jeden Fall ein deutlicher Verlust in vielerlei Hinsicht: Die Zähne arbeiten nicht mehr nach natürlichen Abläufen im Mund zusammen, je nach Ort des Zahnverlustes gibt es ein starkes ästhetisches Problem – und dort, wo kein Druck mehr über den Zahn und seine Wurzel in den Kieferknochen stattfindet, bildet sich das natürliche Gewebe zurück. Viele gute Gründe also, einen verloren gegangenen Zahn zu ersetzen. Wenn es nach den Patienten geht, sollte der Ersatz so naturkonform wie möglich und am besten festsitzend sein – und am allerbesten nach einiger Zeit gar nicht mehr spürbar. Für manche Patienten wird das ein Traum bleiben, weil es auch biologische Gründe gibt, die für konventionelle, herausnehmbare Prothetik sprechen, beispielsweise eingeschränkte Fähigkeiten für sorgfältige Mundhygiene. Für die meisten anderen Patienten geht der Wunsch allerdings oft in Erfüllung: mit dentalen Implantaten, also künstlichen Zahnwurzeln. Die wissenschaftliche Deutsche Gesellschaft für Implantologie hat kürzlich in Zusammenarbeit mit einer Vielzahl an Forschern aus unterschiedlichen Feldern im Bereich der Zahnmedizin eine neue Leitlinie zur Implantat-Versorgung der Bevölkerung in fortgeschrittenem Alter entwickelt. Im Blickpunkt standen dabei vor allem die Fähigkeiten und Rahmenbedingungen dieser Patienten hinsichtlich Kauen, eigenständiger Mundhygiene und der Möglichkeiten, Informationen zu verarbeiten. Da sich die Überlebensrate der Implantate bei jüngeren Patienten nicht von derjenigen bei älteren Patienten unterscheidet, machen weniger Biologie und Technik als vielmehr die Fähigkeiten des Patienten den Unterschied. Insofern stand bei der Entwicklung der Leitlinie die ganzheitliche Betrachtung des Menschen im Vordergrund – von Planung bis Nachsorge.

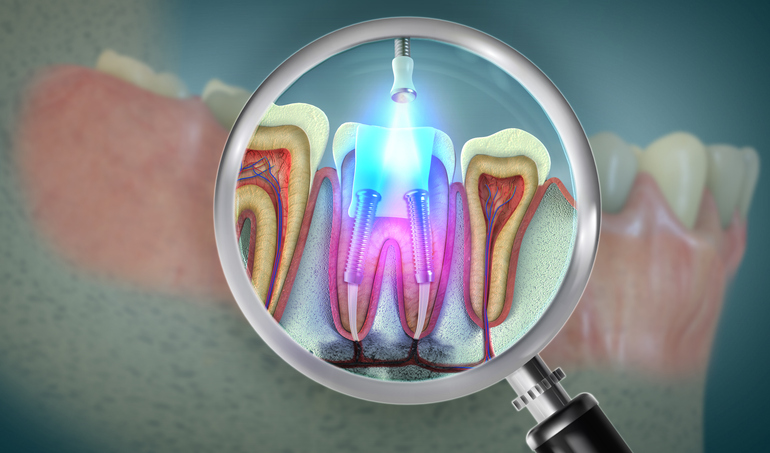

Entdeckt: ein neues Zahnwurzelbakterium

Ohnehin ist die Zahnwurzel schon ein bisschen ein Mysterium: Viele Geschichten drehen sich um Wurzelentzündungen, Wurzelbehandlungen – und letztlich lebte dort auch der Zahnwurm, der als sagenhaftes Wesen früher als Anlass für Zahnpein galt. Zudem wurde jahrhundertelang ein kranker Zahn nicht partiell behandelt, sondern in Gänze „gerissen“, wie es bei den Zahnbrechern auf früheren Jahrmärkten hieß. Nun hat die Zahnwurzel auch in der hochmodernen Neuzeit ein kleines Geheimnis gelüftet, genauer: Wissenschaftler haben es gelüftet, als sie bei der Behandlung einer Zahnwurzel auf ein bislang unbekanntes Bakterium stießen. Nicht nur war dies ein neues Bakterium aus einer der bekannten Bakteriengroßfamilien, sondern eines einer bislang unbekannten Art. Zum Überleben braucht das entdeckte und Dentiradicibacter hellwigii genannte Bakterium allerdings erstens andere (und zwar spezielle) Bakterien und zweitens einen sauerstoffarmen Ort. Nun laufen weitere Untersuchungen an, ob auch Parodontitis in Verbindung mit dieser neuen Bakterienfamilie steht oder die Bazillen nur in luftfreien Bereichen existieren können. Noch weiß man nicht einmal, ob diese neue Dentiradicibacter-Großfamilie einfach nur da ist – oder auch Potential hat, zu Erkrankungen zu führen. Es hat gewisse Ähnlichkeiten mit einem anderen Bakterium, das mit Endokarditis (Herzinnenhautentzündung) in Verbindung gebracht wird. Es wird also spannend, was die angelaufenen weitergehenden Studien für Erkenntnisse mit sich bringen. Die Zahnwurzel bleibt eben auch heute noch manchmal ein etwas geheimnisvoller mystischer Ort…

Karies: Ist nur Zucker schuld?

Bei der Vorbeugung von Zahn- und Munderkrankungen kommt es stark darauf an, wie die Bevölkerung die Hinweise zu Mundpflege und gesunder Ernährung annimmt und umsetzt. Vielfach in den Köpfen fest verankert ist dabei der Zusammenhang von Zucker und Karies: Die Karies-Bakterien Streptococcus mutans (S. mutans) in den Zahnbelägen ernähren sich, vereinfacht gesagt, von Zucker, und sie scheiden beim Stoffwechsel Säuren aus, die den Zahnschmelz auflösen. Insofern ist die Entfernung von Zahnbelag (vereinfacht gesagt, dem „Wohnort“ der Bakterien) wichtig – und eine deutlich zucker-reduzierte Ernährung. Was bisher noch nicht allen, die den Zusammenhang mit Zucker kennen, bewusst ist, ist, dass viele Lebensmittel, die nicht zu Kuchen, Eis und Marmelade zählen, ebenfalls erheblich zuckerhaltig sind, darunter saure Gurken und viele Getränke. Nun wird die ganze Sache mit Zucker und Karies aber noch etwas komplizierter: Wie eine aktuelle Studie belegt, ist nicht nur Haushalts- und beispielsweise Fruchtzucker ein Risiko für Zahnschäden, sondern auch Stärke, die als „Mehrfachzucker“ gilt und zu den Kohlenhydraten gehört. Sie findet sich in Weizen, Kartoffeln, Reis, Mais etc. Die Studie zeigte, dass nicht alle Menschen gleich gut Stärke verdauen, sondern dass es Menschen mit solchen Veranlagungen gibt, bei denen nach Kontakt mit Kohlenhydraten im Mund eine Veränderung des Biofilms stattfindet, was das gesunde Gleichgewicht im Mund stört, das eigentlich Karies und Zahnbetterkrankungen verhindern soll. Solange es für diesen reduzierten Karies-Schutz noch keine spezifische Behandlung gibt, bleibt die Notwendigkeit der wirklich sorgfältigen Mundhygiene, und zwar auch in den versteckten Bereichen zwischen den Zähnen.

Mundgesundheit: Bevölkerung mit Migrationshintergrund

Eine bessere Mundgesundheit geht – abgesehen von mehr Lebensqualität für den Einzelnen – erstens mit einer Senkung der Behandlungskosten einher: Wie die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung im Zusammenhang mit der Veröffentlichung der aktuellen Mundgesundheitsstudie (DMS) sagt, hat die bessere Mundgesundheit den Anteil der Ausgaben der Krankenkassen für sogenannte Kassenleistungen in der zahnärztlichen Behandlung um rund 30 Prozent gesenkt. Zweitens reduziert sich mit dieser Entwicklung der Bedarf nach aufwändigen Behandlungen, die auch hinsichtlich der Umweltschutz-Ziele einen deutlichen Effekt haben. Entsprechend groß ist die Herausforderung für die Bundeszahnärztekammer, wie sie in einem Statement betonte, sich noch intensiver den bisher mit Prophylaxe-Angeboten nicht gut erreichten Bevölkerungsgruppen zu widmen, darunter auch den Familien mit Migrationshintergrund. Zu den Ergebnissen der aktuellen DMS gehörte auch der Vergleich der Mundgesundheit zwischen Kindern mit Migrationshintergrund und Kindern ohne diese Lebenserfahrung. Auch hier zeigen sich schon gute Entwicklungen, die aber noch ausbaufähig sind. Kariesfrei waren rund 40 Prozent der 12jährigen der 1. Generation und schon 73 Prozent der 2. Generation mit Migrationsgeschichte – bei den Vergleichskindern waren es rund 98 Prozent. Eine positive Entwicklung zeigt auch schon die Inanspruchnahme von Kontrollterminen in der Zahnarztpraxis: Von den 12-Jährigen der ersten Migrationsgeneration nutzen rund 77 Prozent diese Angebote, von denjenigen der 2. Generation nutzen sie 89 Prozent, die Vergleichskinder 98 Prozent. Es sei erfreulich, dass sich bereits Erfolge zeigen, Angebote für Menschen in schwierigen sozialen Lagen müssten aber noch besser auf den Bedarf zugeschnitten und ausgebaut werden.