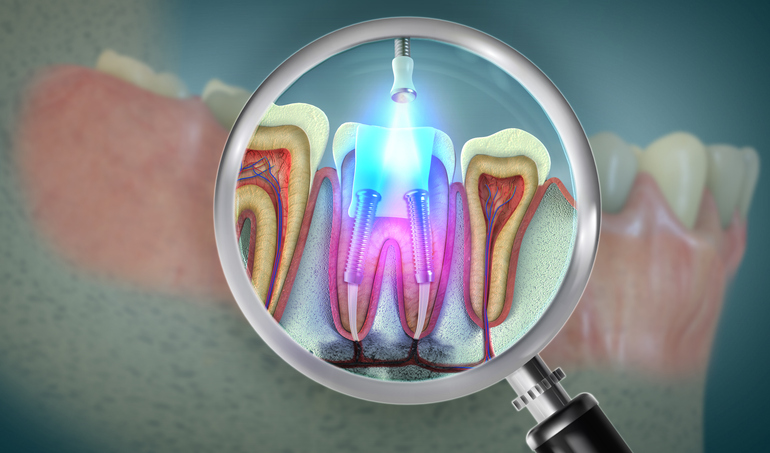

Ohnehin ist die Zahnwurzel schon ein bisschen ein Mysterium: Viele Geschichten drehen sich um Wurzelentzündungen, Wurzelbehandlungen – und letztlich lebte dort auch der Zahnwurm, der als sagenhaftes Wesen früher als Anlass für Zahnpein galt. Zudem wurde jahrhundertelang ein kranker Zahn nicht partiell behandelt, sondern in Gänze „gerissen“, wie es bei den Zahnbrechern auf früheren Jahrmärkten hieß. Nun hat die Zahnwurzel auch in der hochmodernen Neuzeit ein kleines Geheimnis gelüftet, genauer: Wissenschaftler haben es gelüftet, als sie bei der Behandlung einer Zahnwurzel auf ein bislang unbekanntes Bakterium stießen. Nicht nur war dies ein neues Bakterium aus einer der bekannten Bakteriengroßfamilien, sondern eines einer bislang unbekannten Art. Zum Überleben braucht das entdeckte und Dentiradicibacter hellwigii genannte Bakterium allerdings erstens andere (und zwar spezielle) Bakterien und zweitens einen sauerstoffarmen Ort. Nun laufen weitere Untersuchungen an, ob auch Parodontitis in Verbindung mit dieser neuen Bakterienfamilie steht oder die Bazillen nur in luftfreien Bereichen existieren können. Noch weiß man nicht einmal, ob diese neue Dentiradicibacter-Großfamilie einfach nur da ist – oder auch Potential hat, zu Erkrankungen zu führen. Es hat gewisse Ähnlichkeiten mit einem anderen Bakterium, das mit Endokarditis (Herzinnenhautentzündung) in Verbindung gebracht wird. Es wird also spannend, was die angelaufenen weitergehenden Studien für Erkenntnisse mit sich bringen. Die Zahnwurzel bleibt eben auch heute noch manchmal ein etwas geheimnisvoller mystischer Ort…

Karies: Ist nur Zucker schuld?

Bei der Vorbeugung von Zahn- und Munderkrankungen kommt es stark darauf an, wie die Bevölkerung die Hinweise zu Mundpflege und gesunder Ernährung annimmt und umsetzt. Vielfach in den Köpfen fest verankert ist dabei der Zusammenhang von Zucker und Karies: Die Karies-Bakterien Streptococcus mutans (S. mutans) in den Zahnbelägen ernähren sich, vereinfacht gesagt, von Zucker, und sie scheiden beim Stoffwechsel Säuren aus, die den Zahnschmelz auflösen. Insofern ist die Entfernung von Zahnbelag (vereinfacht gesagt, dem „Wohnort“ der Bakterien) wichtig – und eine deutlich zucker-reduzierte Ernährung. Was bisher noch nicht allen, die den Zusammenhang mit Zucker kennen, bewusst ist, ist, dass viele Lebensmittel, die nicht zu Kuchen, Eis und Marmelade zählen, ebenfalls erheblich zuckerhaltig sind, darunter saure Gurken und viele Getränke. Nun wird die ganze Sache mit Zucker und Karies aber noch etwas komplizierter: Wie eine aktuelle Studie belegt, ist nicht nur Haushalts- und beispielsweise Fruchtzucker ein Risiko für Zahnschäden, sondern auch Stärke, die als „Mehrfachzucker“ gilt und zu den Kohlenhydraten gehört. Sie findet sich in Weizen, Kartoffeln, Reis, Mais etc. Die Studie zeigte, dass nicht alle Menschen gleich gut Stärke verdauen, sondern dass es Menschen mit solchen Veranlagungen gibt, bei denen nach Kontakt mit Kohlenhydraten im Mund eine Veränderung des Biofilms stattfindet, was das gesunde Gleichgewicht im Mund stört, das eigentlich Karies und Zahnbetterkrankungen verhindern soll. Solange es für diesen reduzierten Karies-Schutz noch keine spezifische Behandlung gibt, bleibt die Notwendigkeit der wirklich sorgfältigen Mundhygiene, und zwar auch in den versteckten Bereichen zwischen den Zähnen.

Mundgesundheit: Bevölkerung mit Migrationshintergrund

Eine bessere Mundgesundheit geht – abgesehen von mehr Lebensqualität für den Einzelnen – erstens mit einer Senkung der Behandlungskosten einher: Wie die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung im Zusammenhang mit der Veröffentlichung der aktuellen Mundgesundheitsstudie (DMS) sagt, hat die bessere Mundgesundheit den Anteil der Ausgaben der Krankenkassen für sogenannte Kassenleistungen in der zahnärztlichen Behandlung um rund 30 Prozent gesenkt. Zweitens reduziert sich mit dieser Entwicklung der Bedarf nach aufwändigen Behandlungen, die auch hinsichtlich der Umweltschutz-Ziele einen deutlichen Effekt haben. Entsprechend groß ist die Herausforderung für die Bundeszahnärztekammer, wie sie in einem Statement betonte, sich noch intensiver den bisher mit Prophylaxe-Angeboten nicht gut erreichten Bevölkerungsgruppen zu widmen, darunter auch den Familien mit Migrationshintergrund. Zu den Ergebnissen der aktuellen DMS gehörte auch der Vergleich der Mundgesundheit zwischen Kindern mit Migrationshintergrund und Kindern ohne diese Lebenserfahrung. Auch hier zeigen sich schon gute Entwicklungen, die aber noch ausbaufähig sind. Kariesfrei waren rund 40 Prozent der 12jährigen der 1. Generation und schon 73 Prozent der 2. Generation mit Migrationsgeschichte – bei den Vergleichskindern waren es rund 98 Prozent. Eine positive Entwicklung zeigt auch schon die Inanspruchnahme von Kontrollterminen in der Zahnarztpraxis: Von den 12-Jährigen der ersten Migrationsgeneration nutzen rund 77 Prozent diese Angebote, von denjenigen der 2. Generation nutzen sie 89 Prozent, die Vergleichskinder 98 Prozent. Es sei erfreulich, dass sich bereits Erfolge zeigen, Angebote für Menschen in schwierigen sozialen Lagen müssten aber noch besser auf den Bedarf zugeschnitten und ausgebaut werden.

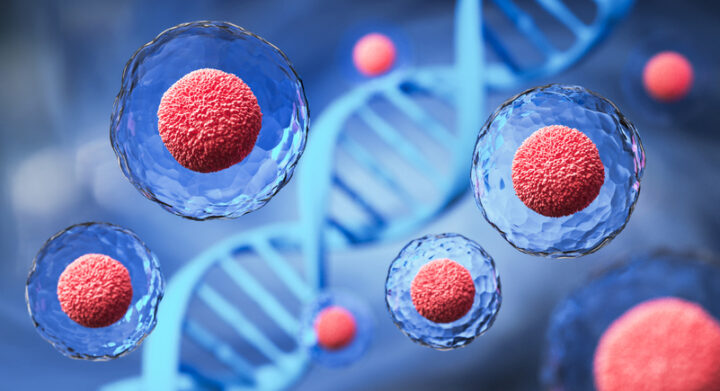

Stammzellen: Mundkrebs-Entwicklung

Es mag keine im Vergleich zu anderen schwerwiegenden Erkrankungen große Anzahl Betroffener sein – aber es sind vermutlich weitaus mehr, als man gemeinhin denkt: Jedes Jahr erkranken rund 13.000 Deutsche (etwa zwei Drittel davon Männer) neu an Mundkrebs. Für jeden einzelnen der Erkrankten ist das ein erheblich eingreifender Einschnitt in ihren Lebensalltag. Die Krebszellen wuchern in der Nasennebenhöhle, im Rachen, in der Mundhöhle und im Kehlkopf. Wenn Mundkrebs sehr frühzeitig erkannt wird, hat er eine hohe Heilungschance. Noch besser wäre es, man könnte ihn verhindern. Daher hat sich ein US-amerikanisches Forscherteam diesem Thema gewidmet und herauszufinden versucht, was passieren muss, damit aus einer gesunden jungen Stammzelle eine Krebszelle wird. Dabei sind einige Antworten zusammengekommen, die jetzt Anlass bieten, die Erfahrungen in die Entwicklung spezifischer Medikamente umzusetzen. Beispielsweise zeigte sich, dass fast ein Drittel aller Mundkrebs-Fälle im Zusammenhang stehen mit HPV, dem humanen Papillomavirus – eine Viruserkrankung, gegen die es Impfstoffe gibt. Der Virus führt zu einer Veränderung des Zellwachstums und hemmt die natürliche Unterdrückung einer Tumorentwicklung. In Laborversuchen hat sich gezeigt, dass bereits innerhalb von 10 Tagen nach Kontakt mit einem HPV-Gen die rasante Transformation von gesunden Stammzellen zu Krebszellen beginnt. Hier sehen die Wissenschaftler einen motivierenden Ansatz für die Entwicklung spezifischer Medikamente, die an dem Punkt ansetzen, wo das aktivierende Protein die Transformation startet.

Demenz: Mundgesundheit im Schatten

Vor einem Jahr hatte eine weltweit arbeitende Fachkommission für Demenz Ergebnisse ihrer Arbeit vorgestellt, die sich inhaltlich um Erkennung und Vermeidung von Risiken für die Entwicklung einer Demenz drehte. Neben den bereits bekannten Ursachen wie Hörverlust, Adipositas, Depression, Diabetes und andere kamen als neue Aspekte ein überhöhter Cholesterinspiegel hinzu und der Verlust der Sehkraft. Die Ergebnis-Präsentation führte zu deutlichem Protest anderer Forschungsinstitute, wie dem an der New York University, die auf den fehlenden Faktor Mundgesundheit verwiesen. Nicht ausreichend geprüft und bewertet worden seien von den Kommissions-Wissenschaftlern Studien mit sehr großen Teilnehmerzahlen aus unterschiedlichsten Ethnien, die sehr eindeutig einen Zusammenhang zwischen Beeinträchtigungen der Gehirnleistung, darunter Demenz, und Mundgesundheitsstörungen nachwiesen. Die kritischen Wissenschaftler verwiesen auf eine Meta-Analyse von 14 relevanten Längsschnitt-Studien mit insgesamt fast 35.000 Teilnehmern, die zu klaren und auch kommunizierten Ergebnissen geführt hatten: Beispielsweise führt statistisch gesehen jeder zusätzlich fehlende Zahn zu einer Erhöhung des Risikos für kognitive Einschränkungen um 1,4 Prozent und für die Entwicklung einer Demenz um 1,1 Prozent. Es sei sogar so, dass eine schlechte Mundgesundheit im Vergleich zu Bluthochdruck das Demenzrisiko fast verdreifache. Die Wissenschaftlergruppe rund um das Team an der New York University rief die Fachkommission auf, bei ihrer weiteren Arbeit den Bereich Mundgesundheit mit einzubeziehen und bei der Entwicklung von Empfehlungen für Forschung und Pflege, insbesondere aber im Bereich Vorbeugung zu berücksichtigen.

Internationale Dentalmesse: Rolle der Wissenschaft

Ende März 2025 ging in Köln die alle zwei Jahre tagende Internationale Dentalschau zu Ende – die weltgrößte Fachmesse zu allem rund um Zahnmedizin, Zahntechnik und Patientenbedarf. Rund 2000 Aussteller aus über 60 Ländern zeigten, welche Neuerungen es in ihrem speziellen Arbeitsbereich gibt. Was viele Menschen nicht wissen, ist, dass Neuerungen selten „in der Garage eines Tüftlers“ entstehen, sondern in wertschätzender Zusammenarbeit von Forschungs- und Entwicklungsabteilungen von Unternehmen mit Fachexperten aus dem Bereich Zahnmedizin und Medizin, was bedeutet: Die erfahrenen Anwender geben Hinweise an die Unternehmen, was gut und was weniger gut funktioniert beziehungsweise, für welches Problem es eine nachhaltige Lösung geben muss. Auch mit wissenschaftlichen Fachgesellschaften gibt es einen regen Austausch, da sich hier die Erfahrungen vieler Mitglieder in einem Themenbereich der Zahnmedizin bündeln. Eher selten gehen Zahnärzte oder Zahntechniker selbst in die Produktion und setzen eigene Gedanken in Fachprodukte um – denn damit ist „Innovation“ nicht getan. Was auf den Markt kommt und in Praxen und Laboren zugelassen wird – auch in den Supermärkten und Drogeriemärkten bezüglich Produkte für die Patienten – braucht eine Prüfung mit überzeugender Produktqualität und eine amtliche Zulassung. Ehe ein neues Implantat in Deutschland auf den Markt kommt, eine neue Zahnfüllung in den Zahn und eine neue Zahnpasta ins Drogerie-Regal, müssen viele Schritte im Bereich Qualitätssicherung erfolgreich absolviert und eine amtliche Zulassung übermittelt sein. Die Messe bietet daher traditionell am Rande auch viele Foren für den internationalen Austausch und das Schauen, wie andere an Herausforderungen herangehen. Was neu im Regal oder Praxisschrank liegt, ist also nicht „einfach so“ eine Neuerung, sondern dahinter stehen oft jahrelanger Austausch, Forschung, Entwicklung und Qualitäts-Prüfungen plus Bürokratie.

Mundgesundheitsstudie: Verbreitung von Parodontitis

Bei der Auswertung der Daten der 6. Deutschen Mundgesundheitsstudie (DMS) hinsichtlich der Verbreitung von Parodontitis galt der Gruppe der jüngeren Erwachsenen (35 bis 44 Jahre) ein besonderer Blick ebenso wie der Gruppe der jüngeren Senioren (65 bis 74 Jahre) – und hier nicht zuletzt dem Ergebnisvergleich. Rund 95 Prozent der jüngeren Altersgruppe haben leichte bis schwere Parodontitis (Zahnbetterkrankung) und damit eine höhere Quote als die der jüngeren Senioren mit rund 85 Prozent. Zu den guten Entwicklungen gehört, dass vor 20 Jahren bei der DMS IV rund 1Prozent der jüngeren Bevölkerung zahnlos war, bei der DMS VI sind es nur noch 0,1 Prozent. Deutlicher zeigen sich die Parodontitis-Präventions- und Behandlungserfolge bei den jüngeren Senioren: Im Jahr 2005 waren über 23 Prozent zahnlos, nun bei der DMS VI sind es nur noch 5,4 Prozent. Auch hinsichtlich der Intensität der Erkrankung gibt es gute Erfolge zu vermelden: Zeigten in der jüngeren Generation im Rahmen der DMS IV noch rund 79 Prozent eher kleinere Zahnfleischtaschen, als eine leichte Form der Parodontitis, waren es bei der DMS VI schon rund 88 Prozent. Bei der älteren Generation stieg der Anteil eher leichterer Zahnfleischtaschen von rund 48 Prozent in 2003 auf rund 64 Prozent aktuell. Dass die Parodontitis-Werte bei den Jüngeren nicht deutlicher zurückgingen, lag einerseits am Rauchverhalten (rund 25 Prozent gaben an, regelmäßig zu rauchen) und andererseits an vergleichsweise weniger sorgfältiger Mundhygiene unter Nutzung von Zahnzwischenraum-Pflege (bei den Jüngeren rund 24 Prozent täglich und bei den Älteren rund 39 Prozent). Über alle Mundgesundheits-Vergleichsjahre hinweg bleibt das Sorgenkind Bildung: Unabhängig vom Lebensalter und von der Art der Zahn- und Mundgesundheitsprobleme weisen bildungsferne Menschen die höchste Anzahl an Gesundheitsschäden auf – und Menschen mit Migrationshintergrund, die oft nur bei Schmerzen eine Zahnarztpraxis aufsuchen.

Antibiotika: Verbrauch steigt

Mit zunehmenden Resistenzen der Bakterien gegen Antibiotika rief das Gesundheitswesen zu erheblicher Reduzierung des Arzneimittel-Verbrauchs auf, um die schärfste Waffen gegen bakterienbedingte Entzündungen nicht zu schwächen. Wie aktuelle Daten der Gesetzlichen Krankenkassen (GKV) zeigen, ist das Eindämmen des Verbrauchs nicht geglückt bisher: Im Vergleich zum Jahr 2022 lag die Anzahl der Antibiotika-Verordnungen im Jahr 2023 um fast 18,5 Prozent über derjenigen des Vorjahres – und rund 6 Prozent über der Verordnungszahl aus der Zeit vor der Pandemie. Wer sich für Zahlen interessiert: Die Kosten für die insgesamt rund 36 Millionen Packungen Antibiotika im Jahr 2023 lagen bei über 792 Millionen Euro. Ausgewertet hat die Daten das Wissenschaftliche Institut der AOK (WIdO). Die Organisation kritisierte die Entwicklung deutlich und verwies auf das nicht gebannte Risiko der Resistenz. Die als „Reserve-Antibiotika“ bezeichneten Substanzen, die nur bei strengster Indikation eingesetzt werden dürfen, ist ebenfalls gestiegen. Diese Produkte seien eine derzeit hilfreiche und daher wertvolle Notfall-Option, der entsprechend zurückhaltende Einsatz sei bisher nicht gut genug gelungen. Bundesweit zeigen sich unterschiedliche Verordnungsdaten: Während Antibiotika-Verschreibungen in Hamburg vergleichsweise eher gering waren, führt das Saarland die Verordnungsliste deutlich an. Auch in der Zahnmedizin kann es zu Antibiotika-Bedarf kommen: Bei bestimmten gesundheitlichen Ausgangssituationen und Behandlungsschritten geht es nicht ohne antibiotische Unterstützung. Bereits im Sommer 2002 erschien daher eine Leitlinie für die zahnärztliche Praxis zu sorgsamem Einsatz (und Alternativen) einer Antibiotika-Begleitung zahnmedizinischer Maßnahmen.

Colitis ulcerosa: Zusammenhang mit Parodontitis

Etwa 150.000 Personen in Deutschland sind an Colitis ulcerosa (chronische Darmentzündung) erkrankt, einer der verschiedenen infektionsbedingten Darmerkrankungen (CED), zu denen auch Morbus Crohn gehört (chronische Entzündung des Magen-Darm-Traktes). Eine wissenschaftliche Studie chinesischer Forscher hat kürzlich den wechselseitigen Zusammenhang solcher CED-Erkrankungen und Parodontitis (Zahnbettentzündung) untersucht und dabei festgestellt, dass man die CED spezifisch betrachten muss. Während sich beispielsweise keine klare Kausalität zwischen Morbus Crohn und Parodontitis zeigte, was den Einfluss der Zahnbetterkrankung auf die Magen-Darm-Entzündung betrifft, fanden sich deutliche gegenseitig verstärkende Zusammenhänge zwischen Parodontitis und Colitis ulcerosa. Allerdings ist es nicht so, dass es bei den anderen CED keine Verbindung zur Zahnbettentzündung gibt: Zwar hat sich nicht bestätigt, dass Parodontitis diese anderen chronischen Darmerkrankungen negativ belastet – aber umgekehrt zeigte sich deutlich, dass CED-Patienten ein erhöhtes Risiko für Entwicklung und Voranschreiten einer Parodontitis haben. Das Ergebnis der Auswertung von verschiedenen Studien mit insgesamt über 10 Millionen Teilnehmenden zeigt deutlich, dass die Forschung sich noch mehr mit den CED-Untergruppen befassen muss, um Zusammenhänge zu erkunden und entsprechend Maßnahmen für Prävention und Therapie für die Patienten zu formulieren.

Studie bestätigt: Gruppenprophylaxe wirkt

Langjährige Vergleichsstudien wie die Deutsche Mundgesundheitsstudie (DMS), deren 6. Studienband soeben veröffentlicht wurde, können Entwicklungen herausfiltern, die in Zusammenhang stehen mit den Daten der aktuellen Mundgesundheitsbilanz der Bevölkerung in Deutschland. Als ein Beispiel gilt die Begleitung der Kariesentwicklung und die Berücksichtigung der mundgesundheitlichen Rahmenbedingungen für Bevölkerung und Zahnarztpraxen seit der ersten Studie im Jahr 1989. Wie die aktuelle Ausgabe Nr. VI zeigt, ist die Zahngesundheit bei den heute 35-44Jährigen ein Beleg für die Nachhaltigkeit der zahnmedizinischen Prävention: Die Bevölkerungsgruppe hatte in ihrer Kindheit und Jugend bereits Prophylaxe-Erfahrung sowohl durch die Gruppenprophylaxe-Angebote in Kita und Schule als auch durch bedarfsgemäße Individualprophylaxe. Die Altersgruppe fiel schon in den zurückliegenden Studien durch eine deutlich gestiegene Zahngesundheit im Vergleich zu älteren Studienteilnehmern auf, aktuell seien sogar sieben Prozent der genannten Altersgruppe völlig kariesfrei (also auch ohne zurückliegend erfolgte Kariesbehandlung), und Zahnlosigkeit komme fast gar nicht mehr vor. Der gemeinsame Einsatz von Zahnärzten, Krankenkassen und Staat als Träger der Gruppenprophylaxe beweise damit hoch eindrucksvoll, was man durch koordinierte Anstrengungen erreichen kann, um eine chronische Erkrankung wie die Karies drastisch zurückzudrängen. Was sich seit Beginn der Studien ebenfalls erneut bestätigt: Am ehesten verbreitet ist Karies bei Kindern und Erwachsenen in bildungsfernen Schichten und bei Familien mit Migrationserfahrung. Aber auch hier gibt es deutliche Fortschritte: Von den etablierten und verbreiteten Prophylaxe-Maßnahmen haben auch diese Kinder und Familien profitiert.