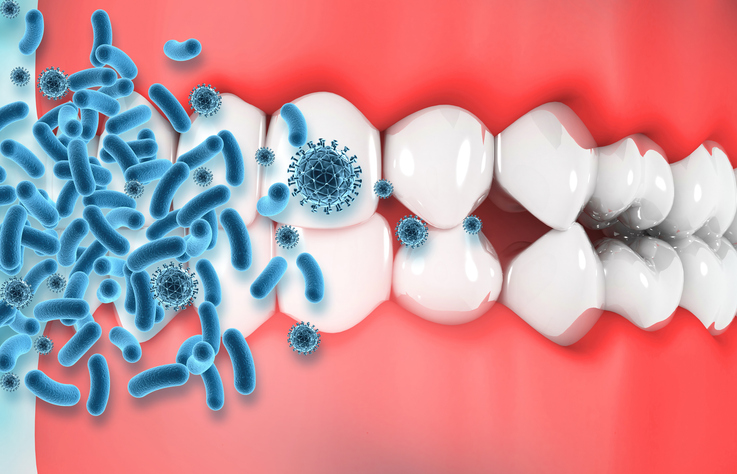

Karies kommt nicht direkt von Zuckerkonsum: Nur wenn Mundbakterien vor Ort sind, in diesem Fall an den Zähnen, wo die Keime Halt finden im Zahnbelag, und wenn sie dann Zucker aufnehmen und Säuren ausscheiden – nur dann entsteht Karies. Es sind die Stoffwechselprodukte der zuckerliebenden Bakterien, die den Zahnschmelz auflösen und dadurch zu Löchern führen. Damit das nicht passiert, wird seit vielen Jahren Fluorid eingesetzt: Es schafft eine schützende Verbindung mit dem Zahnschmelz und verhindert Säureschäden. Ob das noch besser geht? Das fragten sich brasilianische Forscher und testeten verschiedene Stoffe, die aus der Kariesverhütung bekannt waren und auf unterschiedliche Weise in die Kariesentwicklung eingreifen: Fluorid, Chlorhexidin – und für die Kontrollgruppe eine im ph-Wert stabile Pufferlösung. Neu dabei: echte Kamille in Form von entsprechendem Extrakt. Fünf Gruppen wurden getestet: eine nur mit Fluorid, eine nur mit Kamillenextrakt, eine mit Kamille und Fluorid, eine mit Chlorhexidin und die dem Vergleich dienende Gruppe mit der „Pufferlösung“. Das Ergebnis: Kombiniert man Fluorid mit Kamille, findet sich die mit Abstand stärkste Reduzierung der für die Kariesentwicklung wichtigsten Bakteriengruppen Streptococcus mutans und einer Lactobacillus-Art. Zudem blieb der Zahnschmelz stabiler als in allen Vergleichsgruppen. Auch wenn Fluorid allein besser abschnitt als Kamillenextrakt allein, ist das Gesamtergebnis bei Kombination signifikant stärker. Auch die Schutzschicht auf dem Zahn war bei der Kombination am besten entwickelt. Nun bleibt abzuwarten, wann entsprechende Kombipräparate für den Einsatz am Patienten geprüft und bei gutem Ergebnis freigegeben werden.

Jugendliche: Zahn-Attraktivität

Während noch immer Menschen, die viel in der Öffentlichkeit stehen, besonders weiße Zähne bevorzugen, lässt der Trend zu Weiß – zumindest bei den Jugendlichen – inzwischen nach. Eine schwedische Studie zeigt, dass derzeit nicht etwa weiße Zähne zum Schönheitsideal gehören, sondern dass alle in der gleichen Zahn-Farbe sind. Insbesondere Füllungsflecken oder Schmelzschäden, aber auch Verfärbungen anderer Art stehen auf der Kritikliste ganz oben. Die Ergebnisse der Online-Umfrage unter jungen Erwachsenen basieren auf einer Beurteilung von auf Fotos vorgelegten Zahn-Situationen. Auch die eigenen Zähne bewerteten die rund 2000 teilnehmenden jungen Menschen. Dabei waren drei Viertel aller Teilnehmer zufrieden mit der Farbe ihres eigenen Gebisses – solange keine Unregelmäßigkeiten in der Färbung erkennbar waren. Gab es solche Auffälligkeiten, hatten rund 10 % bereits Korrekturen vornehmen lassen, jeder Zweite junge Erwachsene mit optischen Disharmonien hat sich vorgenommen, diese eventuell beseitigen zu lassen. Die Wissenschaftler weisen auf die Rolle solcher optischen Belastungen und das Folge-Verhalten der jungen Menschen hin: Wer mit seinen Zähnen nicht zufrieden ist, neigt dazu, weniger zu lächeln, sich gehemmt hinsichtlich des Zeigens der Zähne zu verhalten und sich weniger attraktiv zu fühlen. Das Studienergebnis zeigt, welche große Rolle als schön empfundenen Zähne für die persönliche Entwicklung spielen. Für die zahnärztliche Versorgung eventueller Zahnschäden bedeutet das, dass die Füllung möglichst zahnfarben, im Farbton der anderen Zähne, und eher „unsichtbar“ sein sollte.

Natur und Technik: Nachhaltigkeit braucht beides

Ein schönes Beispiel, warum es zu kurz greift, bei zahnärztlicher Implantologie allein an Form und Funktion der Implantate hinsichtlich Haltbarkeit im Kieferknochen zu denken, ist die Infektiologie: Das beste Implantat hält nicht, wenn sich der Bereich, in den es eingesetzt wird, entzündet. Die Entzündungsvermeidung spielt von Vorbereitung des Einsetzens bis Nachsorge eine erhebliche Rolle in der implantologischen Zahnmedizin. Entsprechend ist auch der Umgang mit entzündungsbekämpfenden Medikamenten ein gewichtiges Thema. Meist wird vorbeugend mit desinfizierendem Chlorhexidin gearbeitet. Den guten Erfolgen stehen häufige Unverträglichkeiten und die Entwicklung resistenter Keime gegenüber. Wie auch bei den Antibiotika geht der Blick der Wissenschaft daher in Richtung Alternativen. Eine ägyptische Forschergruppe hat diesbezüglich die gängigen Produkte und auch neue natürliche Stoffe in ihren Leistungen und Nebenwirkungen verglichen und eine große Anzahl an Naturstoffen mit hohem Potential identifiziert, von pflanzlichen wie Teebaumöl und Aloe Vera über tierische Produkte wie Propolis (harzige Substanz beispielsweise aus Baumrinden) und Honig sowie bei den mineralischen Stoffen Tonminerale und Zeolythe (spezielle Silikate mit kristalliner Struktur). Neben der desinfizierenden Wirksamkeit zeigten diese natürlichen Produkte eine geringere Toxizität, eine gute Biokompatibilität und ökologische Nachhaltigkeit. Noch fehlen einerseits belastbare Studien und andererseits standardisierte Herstellungsverfahren – der Reichtum der Natur mit möglichen Alternativen zu einem industriellen Produkt wird aber für eine erfreuliche Perspektive erachtet.

Jugendliche: Mobbing wegen Zahnverlust

Zahnlücken hören auf, lustig zu sein, wenn der natürliche Zahnwechsel durch ist und aus den Kindern Jugendliche und junge Erwachsene geworden sind. Eine Studie an Kindern und Jugendlichen in Australien, die deutlich mehr kariöse Defekte und Zahnverluste haben als die Kinder und Jugendlichen hierzulande, zeigt die gefühlten seelischen Belastungen. Rund 4400 junge Teilnehmende waren in die Studie einbezogen, viele von ihnen mit Zahnschäden und Zahnlücken, zumal im Frontbereich. Sie berichteten von Ausgrenzung und Hänseleien. Das sei ein Warnhinweis für die Auswirkungen auf die psychische Gesundheit in der persönlichen Entwicklungsphase, sagten die australischen Wissenschaftler in der Bilanz ihrer Studie, und regten eine kostenlose zahnärztliche Versorgung für Kinder und Jugendliche an. Was in Australien gerade erst einfordert wird, ist in Deutschland schon langjährig selbstverständlich: Von Vorsorgeuntersuchungen über Maßnahmen der Gruppenprophylaxe bis hin zu Behandlungen ist die Mundgesundheitspflege in Deutschland für Kinder und Jugendliche kostenfrei. Die Australier wissen das vielleicht: Hierzulande beweist es sich als Erfolg, wenn sich Staat, Krankenkassen und Zahnärzteschaft zusammentun. In Deutschland gibt es eher das Problem, dass diese kostenlosen Angebote von manchen Familien gar nicht angenommen werden. Vielleicht werden die späteren Jugendlichen irgendwann ihre Eltern fragen, warum sie ihren Kindern diese kostenfreien Angebote vorenthalten haben.

Implantate: Gefühl „wie echt“

Eigentlich ein naheliegender Gedanke: Wie sich etwas anfühlt, liegt zum einen an dem „etwas“, also, was es ist, und zum anderen am „Gefühl“, wie das Gehirn dieses „etwas“, über das es Informationen bekommt, beurteilt. Wenn sich also beispielsweise ein Implantat so anfühlen soll wie ein natürlicher Zahn, muss man nicht nur an das Implantat denken, sondern auch an die „Botschafter der Empfindungen“, die Nerven, die das Gehirn über die Lage vor Ort informieren. Genau das haben jetzt Wissenschaftler der Massachusetts Universität ausprobiert. Sie haben (an einer Ratte) ein entsprechend mit Stammzellen und speziellem Protein beschichtetes Implantat eingesetzt, das die Entwicklung von Nervengewebe dicht am Implantat fördert. Die entstehenden Strukturen entwickelten sich ähnlich dem natürlichen Gewebe rund um den Zahn – mit der Möglichkeit, auch Empfindungen wie Druck zu spüren und die Position im Mund, wo sich das Implantat befindet. All solche sensorischen Erfahrungen sind bisher nicht fühlbar, da bei der Implantation die Nervenbahnen unterbrochen sind. Die Versuche am Tiermodell sind bisher nicht übertragbar – die Idee ist es aber durchaus, und wenn die nächste Studienebene bestätigt, dass das Gehirn die gewünschten Signale auch tatsächlich empfängt und weiterleitet, wird sich sicher ein Weg finden, diesen Prozess auch für Menschen denkbar zu machen.

Speichel: Diagnose-Hilfe

Genaugenommen sollte es eigentlich nicht sonderlich verwundern, wenn man demnächst Speichelproben nutzt, um die Darmgesundheit zu prüfen, genauer: die Zusammensetzung der dortigen Bakterienkulturen. Schließlich hat der Mundraum auch eine Schleimhaut wie der Darm, zudem ist beides über Speiseröhre und Magen miteinander verbunden. Was so banal klingt, ist eine große Sache: Eine ausgewogene Darmbakterienkultur ist elementar für eine stabile Gesundheit. Dem Aspekt Ernährung kommt also ein erhebliches Gewicht zu. Zu wissen, wie es dem Darm geht, ist wertvoll. Engagiert in Forschung und Entwicklung eines solchen Speicheltests ist ein Wissenschaftlerteam an der Universität Hohenheim. Am Beispiel der Prevotella-Bakterienfamilie zeigen die Forscher, warum die vergleichsweise einfache Test-Möglichkeit so nützlich ist: Menschen, die „Prevotella-Typen“ sind, zeigen weniger riskante Bakteriengruppen und auch besonders niedrige Entzündungsmarker-Werte auf – sind also weniger infektionsgefährdet als andere Personen. Eine Speichelprobe ist der einfachste Weg, Klarheit über die Lage im körpereigenen „Gesundheitszentrum“ zu gewinnen und eventuell therapeutisch in riskante Entwicklungen einzugreifen.

Schmerzempfindliche Zähne: Nanotechnik-Test

Wenn Zähne empfindlich auf Kälte oder Wärme reagieren, kann das den Alltag ziemlich belasten. Der Schmerz sticht ordentlich zu. Kein Wunder also, wenn schon immer Wissenschaftler und Entwickler zusammenarbeiten, um die Schmerzsensibilität der Zähne herabzusetzen. Beispielsweise können, je nach Ort der Schmerzempfindlichkeit, diese Stellen an den Zähnen mit einer Versiegelung geschützt werden, oder man trägt entsprechende Schutzprodukte auf, die eine kleine Hürde für die Temperaturbelastungen schaffen. Aber: Alles wirkt nur vorrübergehend. Nun haben indische Wissenschaftler etwas Neues ausprobiert, das nachhaltig helfen soll: Sie haben Nanopartikel entwickelt, die in die Dentinkanäle eindringen und die Nervenenden schützen: Damit ersetzen sie verloren gegangenes Material, das bisher die Enden der Zahnnerven vor Kontakt mit Reizen wie Kälte oder Hitze bewahrt hatte. Woher wissen die biokeramischen Nanopartikel (CalBots genannt) aber, wo genau sie hin müssen auf ihrem Weg? Das machten die Wissenschaftler mit Magneten. Dem CalBot-Material, Kalziumsilikat, sind winzigste Eisenoxid-Partikel beigefügt, und diese bringen durch Magnetfelder die Nanopartikel in die Dentinkanälchen. Dort verhärtet alles zu einem zementähnlichen Stopfen, der sich an der natürlichen Zahnumgebung orientiert. Die Erfolge motivieren das Wissenschaftler-Team, das bisher sein Konzept an Mäusen getestet hat, nun auch klinische Tests mit Menschen durchzuführen, die unter schmerzempfindlichen Zähnen leiden.

Zucker: Frauen haben Depressionsrisiko

Dass Zuckerkonsum schlecht für die Mundgesundheit ist, wissen heute schon Kinder. Auch dass viel Zuckergenuss das Risiko für Übergewicht erhöht, für Diabetes Typ 2 und auch Herzkreislauferkrankungen, ist keine Neuigkeit mehr. Nun gibt es aber erste Erkenntnisse, dass zuckerhaltige Getränke im Darm für Veränderungen sorgen, die bei Frauen – und nur bei Frauen – zur Entwicklung einer Depression führen können. Das hat eine entsprechende wissenschaftliche Arbeit am Deutschen Zentrum für Diabetesforschung ergeben. Der Forschungsarbeit zugrunde lagen Daten aus einer umfangreichen Kohortenstudie im Bereich der Allgemeinbevölkerung. Letztlich in die Zucker-Studie einbezogen wurden rund 930 Personen, darunter rund 400 mit einer schweren Depressionsstörung und rund 530 Gesunde. Im Ergebnis zeigte sich ein klarer Zusammenhang zwischen der konsumierten Menge an gezuckerten Getränken und Depressionen, bei hohem Mengenkonsum auch schweren Depressionen. Ursächlich für diesen Zusammenhang scheint ein spezielles Darmbakterium zu sein, das schon aus früheren Untersuchungen in Verbindung mit Depressionen steht – die aktuelle Studie untermauert dessen biologische Rolle. Auffällig war: Nur bei Frauen fand sich dieser Zusammenhang. Die Wissenschaftler vermuten, dass geschlechtsspezifische Immun-Reaktionen oder auch hormonelle Faktoren für dieses Ergebnis verantwortlich sind. Wiewohl noch vertiefende Forschung notwendig ist, sei aber schon jetzt deutlich, dass der Einfluss der Ernährung auf die Möglichkeit der Entwicklung einer Depression mehr in den Blickpunkt der Öffentlichkeit und auch der ärztlichen Aufklärungsmaßnahmen genommen werden sollte. Und: Zuckerkonsum reduzieren nutzt auch noch der Zahn- und Mundgesundheit.

Keime aus dem Mund: Risiko für Bauchspeicheldrüse

In New York prüfte eine Wissenschaftlergruppe, nachdem sie einen entsprechenden Verdacht hatte, ob Bakterien und Pilze aus dem Mundraum etwas mit Speicheldrüsenkrebs zu tun haben könnten. Eine gleich große Gruppe an Menschen mit derartigem Krebs und solchen in gesundem Zustand (jeweils 445 Personen) wurde hinsichtlich ihrer Mund-Keime und speziellen Auffälligkeiten untersucht. Von den hunderten Bakteriengruppen erwiesen sich insbesondere drei Parodontitis-Erreger und unter den Mundpilzen insbesondere die Candida-Familie als hoch risikoreich. Die Ergebnisse sind nicht zuletzt aufgrund der vergleichsweise hohen Anzahl an Studienteilnehmern und der Detail-Tiefe des Studienaufbaus relevant, so die Einschätzung der Wissenschaftler. Die Bedeutung der Mundbakterien und Pilze für die Allgemeingesundheit und damit auch das Risiko von Erkrankungen sei groß. Die Forscher untermauern mit ihrer Untersuchung nicht nur den Bedarf nach regelmäßiger professioneller Zahnreinigung für die Tiefenreinigung von Zähnen und Zahnfleisch in der Zahnarztpraxis, sondern auch die Notwendigkeit häuslicher Mundhygiene unter Einbeziehung der Zahnzwischenraumpflege.

Herzklappenersatz: vorher Zähne sanieren

Dass Bakterien aus dem Mund, über die Blutbahn in den Körper getragen, an verschiedenen Stellen zu Entzündungen führen oder bestehende verschlimmern können, ist inzwischen auch vielen Patienten bekannt. Dass man sie vor bestimmten Infektionen möglichst nachhaltig aus dem Mund beseitigen sollte, aber noch nicht. Vor einem anstehenden Ersatz der Herzklappen beispielsweise sollte der Mund weitgehend gesund und frei von krankmachenden Bakterien sein. Laut verschiedener Studien entwickelt sich durchschnittlich bei jedem fünften Herzklappenpatienten im ersten Jahr nach der Operation eine Endokarditis, eine Entzündung der Herzinnenhaut – ein hohes Risiko dafür stellen spezielle Bakterien aus dem Mund dar, zumal dann, wenn eine Zahnbettentzündung besteht oder wenn nach der Herzoperation eine invasive zahnmedizinische Behandlung ansteht. Um dieses Risiko zu reduzieren, sollen – so eine aktualisierte Leitlinie der wissenschaftlichen zahnmedizinischen Gesellschaften – bereits vor der Herzklappen-Operation die bakteriellen Ablagerungen im Mund beseitigt und notwenige Behandlungen eventuell vorgezogen werden. Bei invasivem Vorgehen wird in der Zahnarztpraxis ein „antibiotischer Schirm“ aufgespannt, durch Gabe antientzündlicher Medikamente also ein Infektionsschutz gegeben. Auch nach dem erfolgten Herzklappenersatz sind Zahnarztbesuche wichtig: Dabei wird engmaschig geprüft, ob die bakterielle Mundbesiedelung im biologischen Gleichgewicht ist. Schonendes, aber häufiges häusliches Zähneputzen mit Reinigung der Zahnzwischenräume ist selbstverständlich – in OP-Zeiten ganz besonders.